克洛德·列维-斯特劳斯(Claude·Lévi-Strauss,1908-2009),著名的法国人类学家,与弗雷泽、鲍亚士共同享有“现代人类学之父”美誉。他所建构的结构主义与神话学不仅奠定了人类学的理论基石,还对社会学、哲学和语言学等学科都有深远影响。列维-斯特劳斯的学术之路由《亲属关系的基本结构》确立结构主义框架,继由《忧郁的热带》以田野经验深化与修正,至《野性的思维》系统提出“野性—科学”双轨思维,实现对人类心智与符号结构的整合性论述。

《野性的思维》是列维-斯特劳斯立足结构人类学研究范式,解析人类认知本质与自然文化生成逻辑的核心著作。在书中,他结合田野调查与严谨结构分析,颠覆19世纪社会进化论野性思维为低级认知、科学思维为高级阶段的线性观,提出“野性思维与科学思维结构同源、功能并行”“自然与文化借认知结构实现深层统一”两大核心观点,为理解人类认知底层逻辑提供全新视角。

基于认知本体—运作具象—价值升华的递进逻辑,段小芳首先以认知双轨的本体建构为核心,通过认知结构的平行性、二元对立的共通性及差异统一的闭环性,确立二者结构同源的本体地位;接着以双轨思维的运作具象展开,通过“修补匠与工程师”的实践隐喻、“共时性与历时性”的分析视角,艺术的中介作用三个维度印证并强化双轨思维的结构互通及二者结构同源的本体地位,具象化认知结构的落地路径;最后以自然与文化之间的转换为归宿,解析双轨思维将自然原始差异转换为文化符号的过程,凸显人类用认知结构构建文明的终极价值,为理解列维-斯特劳斯结构主义人类学的认知观与文化观提供理论阐释。

“野性思维并非科学思维的史前阶段”,面对19世纪社会进化论蒙昧—野蛮—文明的线性认知,列维-斯特劳斯立足结构主义,颠覆了“野性思维为低级认知、科学思维为高级阶段”的进化偏见,明确二者“结构同源、功能并行”的本体地位。这种同源性的根源,在于人类借二元对立构建世界秩序的深层认知逻辑,具体可从三个维度拆解说明:

1. 认知结构的平行性

传统人类学常给野性思维贴上前逻辑的具象认知标签[1],又将科学思维定义为逻辑化的抽象认知,还为二者划分出低级、高级的发展等级。但列维-斯特劳斯一针见血地指出,这种划分忽略了认知的本质:认知不是智力水平的进阶,而是对世界秩序的主动建构。作为意指动物,人类的两种思维本质上都是通过意义关联把握世界,核心差异仅在意义与事物的链接路径不同。野性思维以动植物、图腾、自然现象等具象实体为素材,靠邻近性联想和类比推理建立关联,比如,部落用“鹰—天空—勇气”、“熊—地下—重生”的对应关系划分氏族功能,其图腾分类不仅承载文化认同,更通过动植物管理权限分配,搭建起部落间的生产与信息交换网络;科学思维则以概念、公式、定律等抽象符号为工具,凭逻辑演绎与实证验证立规律,像物理学用“力—运动—能量”的关系构建力学体系,发展出适配理论探索的抽象科学。

本质而言,二者的差异仅停留在认知材料的载体和操作路径的侧重上,绝不是认知结构有优劣之别。从运作逻辑看,野性思维对自然物的系统分类,与科学思维的物种分类学,共享从差异到秩序的核心机制:原始部落通过花期、习性差异给植物分类命名;现代植物学通过基因序列差异界定物种亲缘,二者本质都是在追求从差异到统一的秩序[2]。从实践价值看,野性思维靠神话叙事、仪式规范维系原始社群秩序;科学思维靠技术发明、理论体系推动现代社会运行。前者在生存实践场域做文化整合,后者在理论创新场域做知识突破,实则是人类应对不同生存需求的平行认知策略。

2. 二元对立的共通性

二元对立是贯穿双轨思维的共通认知基础,更是列维-斯特劳斯结构主义思想的核心。它不是某类思维专属的特殊工具,而是人类心智处理世界复杂性的本能分类框架。对结构主义核心机制的解析指出:二元对立是人类文化系统的基础单元,靠明确的对立关系实现分类功能,且这一机制普遍存在于各类人类认知产物中[3]。

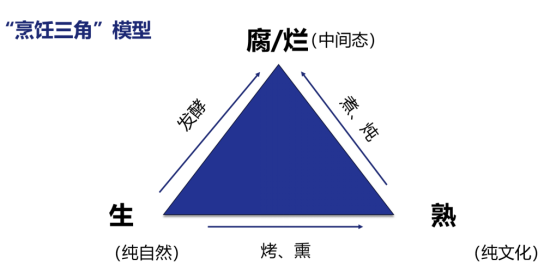

在野性思维中,生/熟、天/地、男/女这类二元关系,构成了认知框架的刚性骨架,其核心价值在于先以对立划定边界,再通过中介元素实现调和与重组[4]。比如原始部落用“生食”—自然—未驯化与“熟食”—文化—驯化的对举来界定人类活动的范围;而“腐食”作为中介元素,既非纯粹的“生食”,也非经人工烹饪的“熟食”,在对立两端之间引入第三种可能,从而化解了自然与文化的绝对割裂并重整两者关系。这种借助中介实现关系再组的方式,表明野性思维并非仅仅停留在二元对立的并列关系,而是会主动把各类认知对象纳入同一符号序列,并且在认知矛盾中寻求化解路径[5]。

图1 烹饪三角模型

在科学思维中,正/负、明/暗、宏观/微观等二元概念,同样是理论构建的基础维度,其运作逻辑与野性思维同构:从对立出发,通过中介调和,最终形成体系。以数学为例,正数/负数构建了数量的增减关系,而零充当联通与转换的枢纽性中介。这一路径与野性思维中的中介性调和机制本质同源,印证了结构主义的“关系经由中介而可转化并生成新秩序”[6]这一核心观点。更关键的是,科学思维中的二元对立扎根于以分类创造秩序的认知本质与野性思维的图腾分类遵循着完全相同的心智逻辑。

由此可见,两种思维均以二元对立为起点、中介调和为路径、秩序生成为目标,这种同构性恰恰印证了人类认知结构统一性的本体特征。列维-斯特劳斯在《野性的思维》中早已揭示,这种统一性源于人类建立秩序的核心诉求,而二元对立正是实现这一诉求的最简洁、最高效的认知工具。所以无论是原始部落的图腾符号化,还是现代科学的理论模型化,本质都是对这一认知底层机制的不同呈现。需要强调的是,二元对立本身只是静态的认知框架,而人类如何运用这一框架完成从零散差异走向系统秩序,则有赖于差异到统一的运作闭环。

3. 差异统一的闭环性

基于二元对立的共通之处,认知流程的完整性表明:野性思维与科学思维共同遵循从差异识别、关系建构、统一建构的运作闭环,这使二者的结构同源性更具可证性。

所谓“认知闭环”,并非指固定不变的任务清单,而是从起点到终点的完整推理链条。在野性思维中,认知起点是对自然物具象差异的把握(如不同植物的花期、不同动物的习性);经由图腾分类,这些差异被符号化为可共同运作的意义统一体,并与部落分支的社会功能对应,最终形成差异—关联—统一的认知闭环。在科学思维中,认知起点则是现象的抽象差异刻画(如不同物质的密度、不同能量的形态);经由理论归纳,这些差异被上升为规律性的统一表述,如元素周期表将原子结构差异归纳为周期性规律,实现差异—推理—统一的认知闭环。

换言之,二者闭环机制的本质都是人类认知的基本诉求:先识别差异、再构建统一。所谓“双轨”,只是这一诉求在不同场域中的两种实践形态:野性思维服务于原始社群的具体生存情境,科学思维则回应了现代理论的抽象探究;二者在层级或材料上或有不同,但在底层逻辑上并无高下之分。

(二)实践运作的机制性:范式、时序与中介的耦合结构

在确立双轨思维的结构同源性之后,还需进一步明确其如何运作。为此,列维-斯特劳斯从三个维度进一步揭示了双轨思维由结构到实践的运作路径。第一是实践主体维度,列维-斯特劳斯以修补匠与工程师的隐喻界定实践主体,明确两种思维具体的操作执行者;第二是分析视角维度,列维-斯特劳斯以共时性与历时性搭建分析视角,其中共时性维度负责锚定结构的稳定性,历时性维度则承接结构的可变性;第三是运作中介维度,列维-斯特劳斯以“艺术”作为野性与科学之间的形态过渡与结构互通。三者分别回答“谁在做”“在怎样的时间框架下分析”“如何互相沟通”的问题,共同构成双轨思维的完整运作机制。

1. 实践主体:“修补匠”与“工程师”

双轨思维在实践层面的两种操作范式,列维-斯特劳斯分别用“修补匠”与“工程师”来表征。

“修补匠”以现成之物的重组为方法,在有限材料中辨识邻近关系并重构用途,以具象实体—邻近联结产出功能。例如,破损石器+兽骨+植物纤维被重新组合出能用的狩猎工具,其原则不是创制新材,而是优化既有关系。因此,修补匠遵循以具象材料为载体、以邻近性为关联逻辑的知识生产路径。

“工程师”则以先验蓝图的统摄为方法,先构造抽象模型或理论图式,再据其筛选与加工材料,使材料服务于蓝图,从而达到功能。桥梁力学中的受力—构型—材料序列即为例证:先定原理,再择钢材和混凝土,这意味着其运作由抽象符号主导、逻辑推理联结。因此,工程师遵循以抽象概念为前提,以演绎推理为关联逻辑的知识建构路径。

“修补匠”与“工程师”二者无高下之分、而互为补充:“修补匠”的具象重组为科学思维提供经验线索,“工程师”的蓝图规整为野性思维提供框架准绳,二者互补构成了人类认知从经验材料到理论模型的完整实践链条。

2. 分析视角:共时性与历时性

共时性与历时性,是结构主义拆解人类认知系统的两把钥匙,也是把握双轨思维运作特点的核心维度[7]。列维-斯特劳斯强调“共时性要先于历时性”,意在表明唯有先确立可运转的结构,才谈得上其在时间中的调整;历时性不过是在既定结构上的动态微调。两者一静一动,刚好构成双轨思维在时空两个维度的完整运作框架。

从共时视角来看,双轨思维相当于对认知结构的一次“定格”。对野性思维来说,这表现为图腾分类的稳定对应关系(如鹰与防御氏族、熊与农耕氏族的对应性),为成员提供恒常的世界理解与角色指引。而对科学思维来说,则体现为理论体系的逻辑自洽(如牛顿力学在宏观低速情境下对“力—运动—能量”的一致性解释),为经验说明提供可靠基准。共时性因此承担保稳定、保连贯的功能,为认知活动设定秩序标准。

从历时视角来看,双轨思维体现为在保持核心逻辑不变前提下的结构更新。野性思维中,历时性体现为图腾分类体系的缓慢更新:当部落因迁徙从森林进入草原,原本熊-农耕的对应关系可能调整为鹿-游牧,但图腾标识氏族、氏族对应功能的核心结构没有改变,只是替换了结构中的具体元素;科学思维中,历时性体现为理论体系的适用范围拓展:从牛顿力学到相对论的发展中,力-运动-能量的核心逻辑未变,但理论适用场景从宏观低速延伸到微观高速,通过补充结构的适用条件实现升级。历时性因此承担“保适应、保开放”的功能,在不破坏秩序前提下吸纳新情境。

综上,共时与历时一静一动:前者确保结构的清晰与有效,后者呈示结构的调整与再组织。二者共同构成双轨思维的时空运行框架,使同源内核在实践中兼具稳定与可变。

表1 共时性与历时性维度对比

3. 运作中介:艺术的过渡作用

列维-斯特劳斯提出“艺术是野性思维与科学思维的中介形态”。作为中介,艺术一方面沿袭野性思维的具体性与整体性,以具象形式承载意义(如绘画的色彩、雕塑的形态),倾向于以“整体先于部分”的方式把握对象;另一方面又内含科学思维的抽象取向,在形式组织上遵循可概括的结构逻辑(如黄金分割、对称与节奏)。他据此区分了两种象征秩序:科学主要依赖换喻,以可替代的要素与操作来置换对象,倾向自下而上、由部分及整体的分析路径,艺术则更接近隐喻,通过缩比例与相似性建立整体意象,形成“压缩的模型”。因此,原始部落的岩画以具象的动物形象传达部落狩猎的叙事与规则,既保留野性思维具象关联的认知习惯,又呈现可抽象化的科学思维秩序图示;而现代绘画的抽象派作品以非具象的色彩块面与构图原则承载情感与观念的关系网络,实现双轨思维的结构融合。

与科学认知偏好的层层剥离不同,艺术的理解往往由整体感引发:作品先以综合性结构唤起直观与快感,随后观众再向内部的局部与技法延伸。更重要的是,艺术在观看中提供了生成多重意义的可能:创作者或许只采取了某一种构型,但观众在审美过程中会参与性地展开其他潜在的形式与意义层次。由此,艺术并非简单地在野性与科学之间折中,而是通过“整体先行、局部可展”的象征机制,使两种思维的结构关系发生转变:它把野性思维的整体视角保留下来,同时以可概括的形式规律为其提供抽象化的通道。正因为这种中介机制的有效运行,说明双轨思维并非彼此割裂的二元系统,而是可通过艺术这一中介形态实现结构互通的整体,进一步强化了二者“结构同源”的本体指向。

人类心智通过双轨思维,将自然的差异组织进文化的符号体系,从而实现自然向文化的转化。这是列维-斯特劳斯结构主义思想的价值归宿,也是《野性的思维》一书的核心主旨。自然并非文化的对立面,而是人类认知活动的原始材料库;双轨思维则是材料加工工具,通过结构化的符号化与表征将自然的未经组织的差异转化为可传达的文化符号,最终形成自然素材—认知处理—文化秩序的完整生成链条。此过程并非主观的意义赋予,而是遵循人类认知普遍规律与可复现的操作程序。

1. 符号化的认知前提

结构主义视域下,人类认知活动共享合逻辑的无意识结构。这种结构区别于本能冲动,而是全人类共有的理智能力,其核心功能是“为混沌的自然素材赋予稳定秩序形式”。正是这一底层结构,为双轨思维符号化自然提供了统一认知模板。

从认知的本能根基来看,秩序建构的共性是双轨思维对自然进行符号化的首要前提。无论是原始部落对动植物的精细分类,还是现代社会对物理现象的规律归纳,实质上都是将自然差异规整为可理解的关系——前者通过图腾将森林中零散的动植物转化为界定氏族功能的符号;后者通过构建理论符号系统将自然现象的属性差异转化为可推导的规律符号。

进一步来看,除了本能层面的秩序追求,无意识结构在形式表达上的一致性,更从根本上强化了双轨思维符号化自然的同源性。这里的“二元对立”和“中介调和”,并非抽象的理论框架,而是双轨思维处理自然差异、推进符号化的具体操作机制。具体而言,对野性思维,是生/熟、天/地等对立与腐食、山巅等中介的搭配,以此划分自然范畴、化解认知矛盾;对科学思维,则是正/负等的对立与零等中介的结合,实现理论符号系统的自洽。二者这种结构形式的高度统一,清晰印证了双轨思维符号化自然的认知前提,并非进化阶段的差异,而是源于人类认知的共同基底。

回归认知本质不难发现,双轨思维的认知本体,是人类心智先天具备的秩序化冲动。这种本能既不属于野性思维专属,也不是科学思维独创,而是贯穿所有认知活动的底层特质。人类认知的本质使命,始终是“为混沌的自然建立可理解的秩序”,这种对秩序的内在追求,正是双轨思维符号化自然的共同本体基础[8]。

2. 符号化的共性逻辑

首先,差异识别是符号化自然的逻辑起点,且双轨思维均从自然中提取可符号化的素材。这里的自然差异,对两种思维而言是不同维度的符号原料:野性思维聚焦的是可直接感知的具象差异,比如橡树的长寿属性、枫树的果实特性,或是昼夜交替、四季更迭这类自然现象的时空表现——这些差异是后续图腾符号化、神话叙事的基础;科学思维则聚焦可量化分析的抽象差异,比如物质的密度、能量的强度、运动的速度——这些差异是公式符号推导、定律符号系统构建的核心依据。两种识别方式虽维度不同,但本质都是从自然中筛选可转化为符号的元素,为后续秩序建构提供支撑。

当差异被提取后,二元对立便成为双轨思维整合差异、推进符号化的核心工具,并且通过结构化关联形成符号秩序。无论是野性思维还是科学思维,都以“二元对立”为核心手段,将分散的自然差异整合为具有逻辑关联的符号整体:对野性思维而言,这种整合是自然范畴与社会功能的绑定,原始部落会将鹰(善飞)与熊(善掘)的自然属性差异,对应军事氏族(防御)与农耕氏族(生产)的社会功能差异,让原本无关联的自然物种成为界定社会秩序的符号载体;对科学思维而言,这种整合则是自然属性与理论符号框架的适配,数学领域会将数量的整数形态与非整数形态的差异,归纳为整数与分数的二元对立符号,再通过有理数概念整合为统一的数学符号体系,让分散的数量现象转化为可理解的知识符号秩序。简言之,二者都是通过二元对立,将零散差异转化为符号秩序。

最后,符号输出是自然转化为文化的终极环节,这是符号化过程的收尾,也是文化生成的关键一步。双轨思维虽符号输出形式不同,但都完成了自然向文化的符号转化:野性思维输出的是具象符号集群,为自然差异赋予人文意蕴;科学思维输出的则是抽象符号体系,让自然现象成为可跨时空传播的知识规律。至此,“自然素材→文化符号”的转化闭环彻底形成,双轨思维符号化自然的逻辑也完全落地。

无论是从认知前提还是共性逻辑来看,双轨思维的核心价值始终是搭建自然与文化的沟通桥梁。这恰是列维-斯特劳斯结构主义思想的深刻启示:人类文明并非征服自然的结果,而是理解自然的产物——无论是原始人的图腾编码,还是科学家的理论建模,本质都是用人类心智的结构匹配自然的结构,最终将自然转化为可理解、可传承的文化。这种转化不只是认知活动,更是文明生成的根本逻辑:自然提供素材,认知提供方法,而文化则是二者共生的成果。

更进一步看,结构主义通过双轨思维揭示的,不仅是认知的规律,更是文明的平等性:野性思维代表的“原始文明”与科学思维代表的“现代文明”,并非落后与先进的对立,而是人类应对自然的平行智慧。它们共同证明:文明的活力,源于对自然的敬畏与理解;而人类认知的伟大,正在于能通过共通的结构逻辑,让自然的混沌变成文化的秩序,让不同文明在理解自然的过程中,找到共通的价值根基。这正是自然转化为文化的终极意义,也是结构主义留给当代文明的重要启示。